POÉTICAS DEL PRESENTE

Actualidad del arte ecuatoriano

José Luis Corazón Ardura

El arte como imagen, como palabra y como ritmo indica la proximidad amenazante de un afuera vago y vacío, existencia neutra, nula, sin límite, sórdida ausencia, asfixiante condensación donde, sin cesar, el ser se perpetúa en forma de nada.

Maurice Blanchot

Preliminar

INTRODUCCIÓN

Uno de los asuntos principales del arte contemporáneo es encontrar cuál es el verdadero sentido de su acción en la sociedad. El artista, a veces comparece como una suerte de inversor de los valores normales, simbólicos o políticos y el arte viene a corresponder a una realidad crítica. Si bien puede antojarse alejado de las intervenciones del arte, el papel del público ha de compartir una cierta idea de política como comunidad. Nos referimos a este sentido poético y crítico de las artes actuales, con relación a la situación crítica del presente, donde la relación creativa también puede encontrarse en esos momentos de apuesta y riesgo propios de la reflexión y busca de espacios compartidos. Este es el objetivo principal de Poéticas del presente. Actualidad del arte ecuatoriano.

La constitución del arte como herramienta reflexiva propicia que nuestro conocimiento de la actualidad deje de ser una tarea imposible. La misma pasión por el archivo o el documento, la apuesta por dejar una huella, bien en forma de acción o video, la apropiación de aquellos espacios de la política que parecen quedar descuidados, son temas actuales que aparecen de una manera rotunda en la historia reciente del arte ecuatoriano.

Exponer qué es lo moderno significa atender a esta actualidad. No se trata de que lo moderno sea solo una especie de punctum histórico, sino que su presencia significa también hacer del instante un presente activo, donde las artes no solo son testimonio, cuanto una manera de reflexionar acerca de ese presente que pareciera subsistir bajo las artes, en sus múltiples formas de aparecer. Este carácter proteico puede observarse también en las artes ecuatorianas actuales, desde los aparentemente acercamientos más clásicos que aún buscan en los límites de la pintura, la escultura o el video, hasta la presencia de nuevas estrategias comunicativas, vinculadas a acciones artísticas o derivadas de poéticas que tratan de encontrar una identidad propia.

Este carácter metamórfico conduce a que las artes puedan ser valoradas como uno de los ejes principales que van a sostener una reflexión en libertad, esto es, conducir a que la creación artística no sea patrimonio de una minoría, sino que pueda comprenderse el lugar que ocupa dentro del conocimiento, a la hora de mostrarnos cuál ha sido la presencia esquiva que ha tenido en los últimos años dentro de la sociedad ecuatoriana.

Por otra parte, hablar de libertad y conocimiento es dirigirnos a descubrir una serie de poéticas, relacionada con la obra de ocho artistas ecuatorianos: María José Argenzio, Adrián Balseca, Pablo Cardoso, Rosa Jijón, Janneth Méndez, Tomás Ochoa, Patricio Palomeque y Estefanía Peñafiel Loaiza. Se trataría de encontrar una reflexión acerca de lo que significa el arte en la sociedad actual. Este carácter crítico propio de la creación es en el caso ecuatoriano importante a la hora de señalar la relevancia de su contribución, tanto como herramienta de libertad, como en relación a cuestiones que afectan a conceptos sociales o políticos.

La mirada irónica frente al esteticismo de la naturaleza ha propiciado que María José Argenzio haya encontrado en los objetos naturales una memoria de lo que nos constituye, nebulosamente, como una prótesis identitaria. En el caso de Adrián Balseca, conectando la naturaleza con la presencia de objetos que una vez fueron útiles y que hoy son un objeto histórico y artístico. Desde el compromiso con la historia del arte y con la historia política, Pablo Cardoso muestra la capacidad de las artes para convertirse en modos de vida, donde no pueden separarse el espacio político y natural, salvo en un acuerdo con lo sensible y con la aparición de un paisaje del presente.

Esta comprensión de lo político ha conducido a Rosa Jijón a buscar el trabajo del artista como una suerte de acción cotidiana, donde puede tratar de mostrar problemas concretos en comunidades minoritarias, tanto en Europa, como en Ecuador o América Latina, hasta llegar a esa romántica y nihilista incursión en otros espacios como en la fotografía de espacios abandonados en lo que puede calificarse como ruinas del presente. Esa necesidad de recobrar la memoria personal ha dirigido también la trayectoria de Janneth Méndez, en su interés por dotar, a la oscuridad orgánica que nos constituye, un sentido capaz de generar múltiples interpretaciones acerca de lo que nos articula como cuerpos y sujetos.

También el olvido monumental y documental ha guiado el sentido de la historia, como ha señalado Tomás Ochoa en su lectura del pasado de Ecuador, para mostrar los vacíos y la ausencia del relato del propio país. Precisamente, el arte se convierte en una suerte de depósito de lo que nos constituye como cuerpo común. Así, Patricio Palomeque ha señalado hacia ese devenir sujeto político, pero reclamando otra lectura del individuo, interpretando este desgaste desde la sutilidad propia de las paradojas y las contradicciones adecuadas a aquello que se debate entre dos polos. Estos espacios señalan hacia un borrado de las huellas que nos constituyen. Es el caso de Estefanía Peñafiel Loaiza cuando nos presenta imágenes tomadas por cámaras de vigilancia en la frontera, donde los personajes anónimos que tratan de cruzar aparecen como palabras borradas. Los hechos revelados por el arte acaban siendo también huella de lo que somos y contribuyen a que la historia sea algo frágil como el olvido, pasajera como la misma actualidad.

En este presente, mostramos, a través de las diferentes poéticas que habitan en el trabajo de estos artistas, el compromiso de una parte de la sociedad cuya labor está ligada a la reflexión y al conocimiento del patrimonio cultural del Ecuador.

MARÍA JOSÉ ARGENZIO: UNA ESTÉTICA EN DESTRUCCIÓN

Una erótica política

En la tradición moderna de las artes es importante señalar que los aspectos formales de la obra de arte están vinculados también a la historia de los materiales utilizados. Este hecho, en apariencia poco relevante, es por el contrario el señalamiento de un hecho apropiado a las relaciones que mantuvieran entre sí la poesía y la historia, como modelos de conocimiento del pasado. Cuando lo que se soporta es la propia historia política desde las prácticas artísticas, los hechos no corresponden necesariamente a la narración unilateral, sino a un empleo alegórico apropiado a una materia tan evanescente y luminosa como la experiencia del propio pasado. Este rasgo excitante y fantasmal que busca en el tiempo era uno de los atributos que Baudelaire había señalado al caracterizar al artista de la vida moderna, cuando en la interpretación del mundo aparecía esa fugacidad propia de la historia. Si el arte puede contribuir de algún modo a sostener, camuflar o mostrar aspectos de la realidad del momento –esto es, la actualidad como modernidad–, María José Argenzio ofrece, a través de sus intervenciones, una lectura del pasado que puede ser considerada mitológica y política. Si nos dirigimos a su interés por crear lugares, debemos reclamar también una relectura del esteticismo orgánico que propone para entender los hechos históricos y su relación a la hora de comprender el presente. No se trata de que en sus intervenciones aparezcan árboles frutales por un instinto naturalista o ecológico, sino que, como símbolos de una realidad punzante, aparecen ligados tanto a la historia pública, como a la presencia de la intimidad. Son los clavos que atraviesan el fruto, son los alfileres en el banano, son los hilos rojos colgando o los pesos desplazados. Una erótica política que anuncia el entrecruzamiento del placer y el dolor, la culpa o la rememoración, partiendo de una consideración que no pretende quedarse simplemente en una comprensión del arte desde la presencia de objetos neutralizados, sino establecer correspondencias entre un cierto esteticismo, la arquitectura de los espacios donde interviene y la presencia de una danza que sostiene su poética de una manera sutil, entre el imaginario de la gravedad y la gracia. Un hecho importante para el desarrollo del país que Argenzio va a vincular con la presencia monárquica española y con otro hecho, casi mitológico y surrealista, donde encontramos un mundo antiguo presente. Las columnas en el mundo surrealista belga –Louis Scutenaire, Paul Delvaux o René Magritte- señalaban hacia un pasado antiguo donde coexistía la aparición de figuras humanas, rodeadas de esos mismos pilares que no sabemos muy bien qué sostienen. En el caso de la relectura que propone Argenzio a partir del cuadro La educación de los hijos de Clovis (óleo sobre lienzo, 127 x 176,8 cm, 1861, col. part.), se trata de crear un espacio donde la majestuosidad de un pasado al que ni siquiera sabemos si pertenecemos, se aparece de una manera formalista. Sabiendo que se trata de un cuadro de venganza relacionado con la muerte del padre, también podemos extraer otra significación irónica que camufla el sentido original de estas grandes esculturas que, como fundamento y cubierta, tienen el chocolate, el banano o el azúcar como elemento constante en su trayectoria. La ironía que significa otorgar nuevos valores artísticos a materiales que aparentemente no pertenecen a la idea de una escultura firme y duradera, logran transmitir esa sensación de ligereza frente a la arquitectura. Como señala Christian Parreño, en la trayectoria de Argenzio debe distinguirse esta ironía, como si la artista hubiera encontrado en las ruinas una suerte de tableux vivant fondant, de la misma manera que los alemanes dedicaron esfuerzos considerables a adornar sus paisajes con restos impostados, pretendidamente recogidos de una Grecia antigua, casi imposible, desde la fascinación por el pasado histórico.

El camuflaje del arte

La estética del camuflaje donde los frutos son escondidos, plegados, desplegados, atravesados, enclavados, en una suerte de paciente fijación de un instante, señala también un elemento presente en la trayectoria de María José Argenzio. Una cierta alquimia simbólica, una numeración que avanza, una transformación orgánica, donde el límite de lo natural y lo artificial se borra. Esta metafísica del injerto, como ha señalado Cristóbal Zapata, se dirige a la idea del hortus conclusus, en el sentido de propiciar un espacio casi mental, donde se recoge la experiencia del tiempo que pasa, a través de un espacio liminar entre lo salvaje y espontáneo y lo controlado con el orden del cultivo y sus extrañas relaciones con la civilización. En cualquier caso, la idea del huerto cerrado no deja de ser una especie de querencia por la vuelta a un paraíso ya perdido definitivamente, más cuando es un tema propio de la pintura, como espacio donde el ser humano puede disfrutar de un sosiego que le lleve a acercarse a esa idea del jardín como lugar donde encontrar un sentido a la historia perdida. Esta atracción por convertir la naturaleza en una suerte de lugar de correspondencias mágicas, es posiblemente lo que dota de un cierto valor simbólico a una obra de arte, cuando nos preguntamos cuál es la materia del arte. Si bien esa atracción por lo artesanal habla también del tejido, el dominio de los materiales orgánicos conduce a una suerte de estética en descomposición. Esta destrucción que corresponde al extraño lugar donde desaparece lo natural es también la muerte de la cultura. Ese fin de la naturaleza es la muerte de la civilización, como en una paradoja semejante a la ofrecida por María José Argenzio en esos alfileres que cuelgan y pesan como frutos. La cuestión de acercar el esteticismo a la naturaleza es cuestión que reclama volver a pensar nuestra relación con el límite. En este caso, como si se tratara de una incursión en las fronteras de las artes, partiendo de un doloroso escapismo. Y en ese contorno no comparece simplemente el arte como si estuviera en un afuera, sino que más bien se trata de señalar su conexión con la intimidad, con la acción, devolviendo una suerte de ligereza que invierte los valores al realizar una acción de manera anónima, sin querer participar plenamente porque ya no se trata de ver al artista haciendo cruces, sino encauzar el movimiento pausado que puede devolver a una protección reflexiva, desde la danza de un cuerpo que ha de volver a recapacitar sobre su propia constitución. ![]()

![]()

ADRIÁN BALSECA Y LA POÉTICA DEL VACÍO

El arte de la energía

El caso de Adrián Balseca es sorprendente al evidenciar que el arte busca su utilidad en el vacío y en una cierta poética del desgaste relacionada con la comprensión de la energía desde presupuestos prácticos artísticos. Sin embargo, no quiere decir que considerar frío o neutral al arte conceptual esté distanciado de una visión más política del arte con relación a sus presupuestos simbólicos. De alguna manera, en la obra de Adrián Balseca se ponen en cuestión muchos de los presupuestos más esteticistas o formalistas del arte actual, en el sentido de buscar en una cierta espectacularidad propia del lujo capitalista. Al contrario, su trayectoria ejemplifica cómo el arte puede ser considerado como algo individual, pero con intereses comunes desarrollados desde un cierto activismo donde se quiere impulsar la idea de que el arte es básicamente cuestión de ideas, esto es, el arte es cosa pública y política: privada. ¿Qué significa esta privación relacionada con una cierta idea del desgaste propia de la energía? ¿Existe una energía artística propia? Seguramente, fue Aristóteles el primero en distinguir entre la praxis y la energeia, comprendidas desde la oposición de una dinámica posibilidad. Quiere decir que la distinción entre un concepto como la energía, debería comprenderse desde su relación con el trabajo y con su posibilidad o realidad. Si la energía hace referencia a una actividad como el arte, en el sentido de ser una suerte de movilizador intelectual, la poética debe ser considerada, más que como procedimiento literario, como una suerte de estructura donde no se diferencia entre hacer una mesa o escribir unos versos. Es en ese sentido donde Adrián Balseca busca en la relación de la energía con el arte, desde una consideración conceptual que traslada a una acción realizada en el ámbito de la sociedad.

Una energía no tan inútil

Probablemente, fuera Duchamp uno de los primeros en realizar esa lectura conceptual del arte y la energía comprendida desde la presencia de cosas que ya no son cuadros o esculturas, sino pruebas de una acción. Es el caso de un readymade como Eau & gaz à tous les étages o en el caso de Étant donnés, donde una mujer desnuda sostiene una metafórica lámpara de gas. Quizá en esa crítica posterior materialista de Beuys hacia Duchamp por el carácter idealista de su comprensión del arte, aparezca también esa crítica hacia un arte fetichista, en el sentido de la utilización de Beuys de motores que expulsan grasa de una manera maquinal, como si el arte fuera una mera traslación metafórica. En el caso de Adrián Balseca, esa relación de la energía está relacionada con el uso y la cultura, con lo útil y lo inútil, a un nivel conceptual, digamos energético, y a un nivel de posibilidad. Esta vinculación del arte con la acción es significativa a la hora de comprender la aparente inutilidad de acciones llevadas a cabo por el artista como robar una alcantarilla y transformarla en un objeto político o llevar un coche que no funciona a rastras desde Quito a Cuenca, en una suerte de paradoja conceptual.

Poética de la transmisión

Si el ámbito del arte no es simplemente mostrar un cuadro, sino convertir a ese cuadro en transporte de algo, en su sentido metafórico, como algo que conduce más allá de un centro, podemos entonces considerar la importancia de las acciones de Adrián Balseca relacionadas con esa crítica al objeto artístico. En el caso de Fundiciones (Todo ladrón será quemado) (2010), realiza una intervención donde consigue una alcantarilla de la calle y la funde, construyendo una campana donde puede leerse uno de los avisos que se realizan en el ámbito público y privado para evitar los robos. Esta constancia en la trayectoria de Balseca está vinculada a una consideración estética y política, donde se plantea un problema práctico: saber si el arte tiene alguna utilidad. Esa conversión fetichista del valor de una mercancía mágica como la obra de arte, es puesta en entredicho desde la práctica del graffiti, realizado en 200 bombonas de gas de un barrio quiteño. En la casa(2006) supone una inversión del valor de obra y el valor de uso del arte y sus codificaciones institucionales. Una obra que puede ser considerada una suerte de readymade que pone en marcha de manera simbólica aquellas condiciones que posibilitan que algo sea considerado como obra de arte. Un factor entrópico que Robert Smithson señaló a la hora de considerar el espacio del arte en la sociedad del presente. Un carácter ruinoso de lo inmediato que Adrián Balseca señala con intervenciones donde utiliza elementos aparentemente anodinos y cotidianos, pero donde pueden probarse ciertos aspectos políticos y sociales que ejemplifican ese abandono de la cultura, en detrimento de una mentalidad aparentemente modernizadora.

El arte institucional

En la poética del vacío y de la transmisión de energía de Adrián Balseca, decimos que hay también una tendencia a tratar la autonomía del arte, a través de inversiones de algunos presupuestos de la Historia, donde llegar a saber qué es algo artístico se ha convertido en una de las aspiraciones más significantes, donde se adopta un sentido político y poético relacionado con la pérdida y la transformación de las ideas capaces de activar la importancia del arte en el presente. En ese sentido, las intervenciones de Balseca buscan en los límites de la sociedad, en un sentido geográfico, pero también en situaciones casi delictivas, mostrando estas contradicciones desde el marco del arte. Es el caso de Sin título (lámpara) de la serie Toma de luz (2010), donde el artista obtiene la luz de un poste eléctrico de la calle y lo introduce en el espacio privado de una galería de arte, señalando algunas paradojas propias de la sociedad actual. Pero, ¿por qué razón se considera que el espacio del arte sea algo privado o poco participativo? Estas paradojas pertenecen a la misma constitución de la sociedad. Si bien no existe un sistema político perfecto, sí es cierta la aspiración de la reflexión estética de crear o mostrar la realidad desde un punto de vista que, a pesar de acontecer a uno solo, afecta a todos como en una especie de red energética. Es el caso del apropiacionismo que realiza de la obra de Mauricio Bueno, titulada Quito, luz de América (1976), donde procede a iluminarla con la energía tomada de un poste cercano a las instalaciones del CAC. Lo curioso es que la institución haya avalado el trabajo de un artista que pone en entredicho el hecho de coger la luz de un poste público para iluminar una obra de arte.

La actualidad del presente

Este tipo de acciones pone de relieve la importancia del arte como activador de situaciones contradictorias, mostrando ciertos intersticios donde poder reflexionar acerca del presente. Las acciones de Adrián Balseca llevan a comprender cómo el desgaste, la falta de energía o la transmisión son proyecciones del objeto artístico y de su utilidad práctica, basadas en una comprensión del arte insertado en la misma sociedad en donde surge. El presente no recoge simplemente lo que esté pasando en un instante efímero, sino que reclama volver la vista atrás. Un espacio que retorna de una manera histórica o referencial va a configurar que la actualidad sea una manera de actuar. Una actividad que reclama una nueva lectura del aprovechamiento, la apropiación y un gesto irónico que en su inutilidad afecta de una manera sutil. Si bien el arte no pretende modificar la sociedad y tampoco su interés está relacionado con una autoproclamación mesiánica, al menos, será útil para representar los usos que el conocimiento ha otorgado a lo material. Piezas de madera que revelan el uso padecido, actuando como cuñas y apoyos para proceder a la mejora técnica de una sociedad en continua transformación, sin evitar mirar hacia el pasado, recuperando un sentido de la integración de las artes en la sociedad de una manera que afecte positivamente a la comunidad. El arte, a pesar de la historia, es imagen del presente.

![]()

![]()

![]()

PABLO CARDOSO EN ARCADIA

De la naturaleza del paraíso

La Arcadia suele entenderse como un espacio idealista y real, donde los poetas y artistas conviven en un jardín, acompañados de la fauna circundante, compuesta por animales, aves y plantas benefactores. Pero también es cierto que el idealismo romántico quiso construir, partiendo de una artificiosidad notable, un acercamiento hacia lo natural que acabará por ser el paisaje, conduciendo todo ese impulso ecológico hacia un concepto tan problemático como la naturalezadesde la Ilustración. Y es cierto que ese impulso condujo a la exploración geográfica y a realizar descubrimientos importantes para la ciencia. El concepto de paisaje que Pablo Cardoso urde en Arcadia, corresponde a esa idea utópica de buscar el paraíso, no tanto fiscal ni artificial, como en relación a un componente comunitario y político. Es un lugar que puede construirse aquí y ahora, porque haber estado en Arcadia significa haber vivido bien que es en definitiva lo que quiere decir buen vivir. Consideremos entonces la pertinencia a la hora de hablar del presente desde presupuestos que no dejan de ser románticos en su apelación a la sensibilidad y a la intuición y su lucha contra el imperio de la razón y la civilización. Hay motivos para apostar por caminos donde el artista se convierte en una suerte de viajero, pero no simplemente para encontrar una luz particular o una especie nueva por descubrir. Esa tendencia al escapismo que bien puede lindar con la turistificación, es en el caso del paisaje paradisíaco de Pablo Cardoso una opción diferente.

La representación de la vida

Hay una cierta tendencia en su trayectoria que le ha llevado a investigar en los propios procesos de representación, desde la imagen de la pintura, las alegorías, los dibujos y las etapas de un viaje, en un trayecto que busca encontrar las raíces que sustentan la cultura y la civilización. Esta cuestión de la modernidad es importante a la hora de conocer cómo se han desarrollado conceptos filosóficos tradicionales en el conocimiento. Es muy probable que Pablo Cardoso sienta que su tiempo pertenezca a lo inacabado o a lo que está por venir. Y es precisamente esta querencia melancólica lo que llevó a todo un cultivo de la muerte desde la inspiración barroca del memento mori, como recuerdo vivo de nuestra mortalidad constitutiva. No en vano, la primera versión virgiliana que inaugura la poesía pastoril, también comparte ese aspecto tumbal, como en el caso de la versión de Jacopo Sannazzaro. Es decir, el paraíso se ofrece como algo que perdimos en un sentido religioso, pero también como una cuestión subjetiva, en el sentido de animarnos a buscar una vida buena en algún sitio. Ciertamente, el lema Et in Arcadia ego, ya sea en la versión virgiliana y poemática, o la versión pictórica de Guercino o Nicolas Poussin, revela un interés oculto que ha sido señalado por Ana Rodríguez en el caso del artista, en el sentido de relacionar una cierta poética de la imaginación que no puede separarse de su atención por los modos pictóricos basados en la proliferación y archivo personal de imágenes.

De literatura y otros jardines

El romanticismo pictórico también buscó en temas literarios la inspiración de sus motivos. No olvidemos que como movimiento literario tuvo su apogeo primeramente a través de la escritura, bien sea de novelas, poemas, diarios o ficciones. La cuestión sería ver cómo en las intervenciones de Pablo Cardoso perviven estos dos intereses que pueden concretarse en una atención a la historia, al arte y a su actividad como artista que no puede escindir su práctica de su modo de ser político. Esa busca de un paraíso aún no perdido, le ha llevado a comprender que no es tanto una utopía, sino una realidad factible desde el respeto y el acuerdo. El paraíso es un tópico de la literatura y de las artes que hace referencia a varios jardines. Quizá la interpretación más optimista sea pensar en el paraíso como un lugar cercado donde es posible crear una comunidad, no solo entre el ser humano, sino con otras especies, bajo una inspiración mistérica que nos lleva a ser buenos, estar bien, ser verdaderos y entonces bellos. Es decir, hay una vinculación entre lo estético, comprendido como la reflexión sobre la sensibilidad, sin desdeñar lo lógico o lo racional, y lo ético, entendido desde una política que desarrole la vida en comunidad. Por otro lado, es cierto que el paraíso puede ser comprendido como un lugar más salvaje, un coto de caza donde poder obtener comida fácilmente. Esta relación con el pastor, en el sentido de dador del alimento, es, como decimos, tradicional en los motivos del arte.

El arte de la historia

La acumulación de imágenes fue un hecho importante para la modernidad. No solo a un nivel de impresión y por la divulgación de libros, sino por una razón menos evidente que resultó importante para establecer, según Walter Benjamin, el nuevo sentido de la historia desde las artes. Si en un principio, el arte permanecía en su estadio cultual, cuando las pinturas, a pesar de encontrarse en las iglesias o en los palacios, servían para mostrar la Biblia a los creyentes, es probable que el impulso que recibe el arte desde los grabados hasta los carteles han sido importantes para comprender el decurso de la civilización. Escenas paisajísticas que cuando surgen desde el Romanticismo, poseen varios sentidos. Es una manera de conducir al hombre a su finitud, son espacios que llegan a revelar una intimidad, son escenas de un naufragio de la razón. Así pueden comprenderse los distintos peregrinajes que Pablo Cardoso ha realizado con la intención de encontrar, no solamente una imagen relevante desde lo insignificante o poco atendido, sino a descubrir que debemos mirar de otra manera. Es cierto que un artista tiene en la actualidad la posibilidad de convertir su obra en una cuestión de historia. Si no llega a ser por los hábitos dibujísticos de los exploradores, no habríamos tenido imágenes de la naturaleza. En el caso de Ecuador, país donde han llegado extranjeros como Humboldt o Henri Michaux, es importante señalar que la pintura de paisaje es también pintura de historia, ya que no podemos separar lo que es el país de lo que constituye el paisaje.

La exploración de los confines

La trayectoria de Pablo Cardoso muestra que la labor del artista no se subsume en una mera reproducción de lo natural. Podríamos llegar a pensar que precisamente el paisaje no es tanto una emergencia desbordante, sino una variante de la pintura, como un bodegón o la pintura de interiores. A veces, se olvida que la naturaleza más bella está en los museos, diría el esteta más frío. Pero esta Arcadia, donde originalmente parece haber un estado primigenio, no está tan cerca. Es precisamente esa busca de los confines de la imagen lo que lleva a Pablo Cardoso a realizar una metafísica distante, como corresponde a la visión de un paraíso en lo telúrico y lo material, pero también en su evanescente cielo. La correspondencia alquímica del arte es prueba de que los mismos elementos que hay en la naturaleza, corresponden a una idea celeste. En esa dirección, la exploración de estos confines, es prueba de que hay un paraíso encerrado en lo distópico, cuando el estado de comunidad trata de hacer valer unos derechos posibles que dotan a la vida de un saber vivir bien, acorde con la libertad de cada uno. Esta posición de artista en la sociedad es útil, no ya sólo para documentar históricamente con una intervención estética, sino señalando con una acción capaz de hacernos reflexionar acerca de la pervivencia del arte en el seno de la sociedad actual, como un paraíso en tránsito.

![]()

![]()

![]()

ROSA JIJÓN EN LA LÍNEA DEL PRESENTE

La línea móvil

La presencia del otro, comprendido como aquél que no puede ser asimilado porque proviene de un mundo raro, plantea una cuestión que afecta a la propia identidad. El extraño que ingresa en la sociedad es precisamente quien la modifica y transforma. Cuando el artista introduce su práctica en la comunidad, su esfuerzo pertenece al modo simbólico, por ejemplo, cuando muestra aquellas situaciones que permanecen ocultas, sin pretender realizar cambios que no le competen, como si un artista fuera una especie de demiurgo que tiene el poder de influir en la realidad política. Rosa Jijón ha interpretado estas situaciones propias del capitalismo de una manera irónica, comprendiendo que el arte no es simplemente una decoración académica, sino que ha de ofrecer algún riesgo, proponiendo una suma de acciones, entre el performance y la colaboración comunitaria, ante la situación que el artista posee en la sociedad actual, a la hora de mostrar qué representaciones ofrecemos como hechos de historia, sin dejar de mostrar su aspecto más frío. Precisamente esta dirección hacia el hielo es llegar a una cierta metafísica de la luz blanca que puede ser también la entrada en un espacio utópico, natural, donde se supone que el ser humano lo tiene difícil para sobrevivir. Todos quieren ir a la Antártida, buscando, como Lovecraft, las montañas de la locura, esa tierra incógnita donde no sabemos si gobierna el capitalismo o el hielo, donde es ya el Sur. Cuestiones de geometría política que llevan a pensar en que un continente no es necesariamente un país, donde la utopía de la tierra permanece ausente y desconocida, con una altura que lleva a pensar en cómo se traslada la línea fronteriza hacia espacios de lo inhabitable, donde lo inhóspito es naturaleza. Viniendo más acá, a la línea imaginaria de la historia como representación de la realidad política y social.

La hospitalidad, la hostilidad

Los límites de las técnicas de las artes, cuando su objeto son la comunidad y la habitabilidad, se hacen presentes al cuestionar qué significa la representación, comprendida no ya como simulacro, sino como demarcación. Esos límites del discurso y del logos, ese territorio razonable donde la práctica artística no deviene pintura, sino acción, es, en el caso de Rosa Jijón, el establecimiento de un perímetro que marca la misma realidad y lo que aparece difundido a través de los medios de comunicación de masas. Esa realidad por venir atraviesa la realidad fragmentaria que construye a través de una irónica lectura del archivo, como si algo de lo allí expuesto pudiera hacerse presente. Este carácter de imposibilidad que corresponde al acercamiento literario o escrito, nos lleva más que al sentido literal, a su subtitulación. “¿Sabe usted hasta dónde llega el mar en Cuba?”, era uno de los mensajes que ofrecía en la Bienal de La Habana, como una cuestión geométrica y geográfica de la línea. La frontera como archivo puede comprender tres sentidos dirigidos a la naturaleza y la cultura, al territorio o al país, a la misma identidad que viene a mostrar la otredad, adecuada también a la estatura elevada de la tierra cuando se convierte en el orden propiciado por las leyes de la hospitalidad. Como señaló Derrida al referirse a la relación entre la inmigración y la hospitalidad, estamos ante una dificultad que va más allá de lo social o lo político: “La hospitalidad consiste en hacer todo lo posible para dirigirse al otro, para otorgarle, incluso preguntarle su nombre, evitando que esta pregunta se convierta en una «condición», una inquisición policial, un fichaje o un simple control de fronteras. Diferencia a la vez sutil y fundamental, cuestión que se plantea en el umbral del «en casa», y en el umbral entre dos inflexiones. Un arte y una poética, pero toda una política depende de ello, toda una ética se decide ahí”. Esta relación marcada más allá de la política para la vida en común, solicita también de un arte o poética que ayuden en la relación con el otro, aquél que llega de nuevas y sin papeles.

El terror blanco

Ese terror propicio a los hielos de lo sublime y de la naturaleza es cuestión también histórica del presente, revelando esa marcación sobre la presencia de la línea, que Jünger había señalado como eje del nihilismo actual. En tiempos de penuria, donde no sabemos si hacen falta poetas o artistas, Rosa Jijón ofrece una visión de la tierra que ya no es estrictamente ni natural, ni perdida, ni escondida. Se trata de reflexionar qué significa una línea cultural o civilizada, ya política, cuando se convierte en conciencia de los derechos, no ya estéticos, sino desde la historia del presente político. Este señalamiento de la historia de la identidad es también continente e isla, cuando el meridiano está en todas partes. La idea de la línea imaginaria, comprendida como meridiano o ecuador es uno de los ejes presentes en la conocida conferencia de Paul Celan titulada “El meridiano”, donde se dirigía al público para ofrecer una serie de interpretaciones sobre el arte relacionadas con su presencia imposible en la actualidad. De la misma manera que Adorno había señalado, al referirse a un arte que se había vuelto incomprensible, Celan señala también que el arte siempre viene de nuevo, encontrando en el arte una manera de representar a través de un meridiano que es realmente la presencia de lo porvenir, más allá de los trópicos y los tropos.

Entre el arte y la sociedad

Porque si buscar una función del arte desde la sociedad es tarea del artista que se sabe sujeto político, en el sentido del derecho que obliga a unos deberes y reclama unos derechos plausibles, entonces debemos ubicar cuál es el sentido de ese desmantelamiento pseudointelectual que lleva a pretender anular cualquier poder a las artes, salvo si consideramos su componente puramente material. En el caso de las acciones de Rosa Jijón podemos establecer también esa línea entre el arte y la sociedad, entre el arte como materia evanescente que acaba deviniendo marca, como en ese espacio absoluto y hostil que ofrece el desierto blanco, como metáfora de la situación que vive el arte como conocimiento o reflexión, capaz de convertirse en algo que pasa desapercibido, como las mismas cosas que problematiza, esto es, cuando la línea, más que fragmento imaginario o geométrico, deviene frontera. ¿Cómo recobrar el sentido de la línea en el surco, en la marca, con el límite, como arte? ¿Cómo hacer de la frontera un hecho político actual que adviene como una prueba de los pliegues propios del capitalismo? En It’s just a game(2012), Rosa Jijón señalaba irónicamente esa relación con la movilidad desde el punto de vista aséptico de las cámaras de seguridad que vigilan en la frontera, mostrando a los migrantes como figuras que tratan precisamente de saltar esa línea a veces mortal, donde aquellos que deciden dar un paso más allá, encuentran los aspectos más complejos de las sociedades que abogan por un supuesto bienestar que no termina de llegar para todos. Esta dislocación que supone pensar que la libertad no es para todos, aparece de una manera tan fuera de quicio que nos hace reflexionar desde la acción del arte que las líneas no son imaginarias, cuanto una facilitación para los sistemas de control construidos desde el poder del panóptico. En esta sociedad en la cual esta artista ha buscado desde la creación videográfica, el documento, el performance, podemos comprender que el lugar del arte en la actualidad aparece en estrecha relación con la hospitalidad, la inmigración y el archivo. En definitiva, una manera de presentar la acción artística destinada a los otros. Rosa Jijón presenta esta reflexión acerca de la imbricación de los edificios o las casas en la actualidad en Decholonizing architecture (2013), dando forma a un presente huidizo y desgastado. No solo es estar a la intemperie y envejecer, sino la propia acción humana cuando deja de estar presente y surgen las puertas cerradas y condenadas, los techos descubiertos por las bombas, el desierto frío de la Antártida o las ruinas de los edificios abandonados. Esta estructura de la cultura que quiere detenerse y ver qué ha logrado, es para Rosa Jijón un esfuerzo por acercar el arte a la sociedad desde un parámetro visceral y constructivo, en constante apertura.

![]()

![]()

LA MEMORIA INVOLUNTARIA DE JANNETH MÉNDEZ

De los fluidos del órgano

El uso de materiales orgánicos en el arte actual suele estar relacionado con una parte de nuestra constitución que queremos expulsar. Es el caso de restos que tenemos que desprendernos, bien por una cuestión educativa y filial, bien como una imposición social. Este carácter abyecto ha sido el centro de muchas obras que han tenido como elemento constitutivo secreciones, cabello, vómitos o sangre, entre otros tipos de materiales. Por ejemplo, artistas que se han servido de este tipo de elementos en el arte contemporáneo –aunque por distintos motivos-, son Marcel Duchamp (semen), Piero Manzoni (mierda), Ana Mendieta (sangre), Teresa Margolles (sangre), Judy Chicago (menstruación), Helen Chadwik (orina), Ingrid Berton-Moine (menstruación) o Millie Brown (vómitos). Hay también un uso fetichista de lo abyecto, como sería el caso de Hermann Nitsch, Paul McCarthy, Mike Kelley, David Nebreda o Cindy Sherman. El uso de elementos provenientes de lo orgánico es para Janneth Méndez uno de los ejes de su trabajo, con un interés formal y minimalista que hace que el entrecruzamiento de técnicas posibilite un marco escultórico y estético que quiere ir más allá de la lectura unidireccional de lo corporal en relación a el performance o el body art, o cualquier otra tendencia en la que el cuerpo sea utilizado como un medio. La palabra organum, de donde proviene órgano, hace referencia a este conjunto de instrumentos o técnicas que organizan un saber. Y lo que fluye a través de ellos es algo más que esa sangre que huye veloz hacia su eterno movimiento: la sangre nunca descansa.

La huella, el olvido

En gran parte de las obras de Janneth Méndez, el elemento orgánico es más que un pretexto para buscar una técnica. Se trata de encontrar en esa materia evanescente, modificable en poco tiempo, más que una semilla o una muestra de aquello que nos recorre el cuerpo a través del agua, el aire o el fuego. Esta elementalidad que fue desde Grecia el sustrato del conocimiento o de los principios vitales que regían la vida del individuo y de la polis, son también elementos para recordar el paso del tiempo, de la historia o de las personas. En varias ocasiones, se ha servido de cabellos pertenecientes a amigos, de fluidos como semen o cera de abejas, de sangre desconocida, para desarrollar piezas que poseen un instinto formal que llevaría a organizar de algún modo esas secreciones que nos han enseñado a expulsar, pero que algunos artistas se encargan de utilizar para expresar lo que ocurre verdaderamente en el interior. Hacer la experiencia del cuerpo de los otros, como si se tratara de congelar el ADN de los donantes, muestra que el arte nos enseña a revelar de otra manera el cuerpo. Si llegar al olvido significa abandonar las huellas, es posible que en las intervenciones de Janneth Méndez no se oculte nada más que lo que nos es común en esa llegada al orden de los objetos propiciado por su materialidad concreta y dura. Por ejemplo, en Comejenera (2009), realiza una intervención en un piso de la Casa de los Arcos, donde recupera las huellas de las maderas del suelo. Mediante la técnica de frottage, restriega con sangre humana unos papeles que transfieren el dibujo de las huellas de las termitas. Como reconoce la artista, se trata de llegar a retener un recuerdo de una manera mnemotécnica: “ésta es otra obra de las que he realizado en las que recupero la huella de un espacio o de una persona como un recuerdo de su existencia física”. Esa memoria involuntaria, activada por el recuerdo de una huella, es volver a presenciar el olvido.

Las cuentas imaginarias

Janneth Méndez presenta en Mil poros (2005) un díptico que representa un fragmento de la piel, con numeraciones en cada poro. Un trabajo también orgánico que nos hace comprender las coordenadas y puntos de un tejido que pone en contacto el interior y el afuera. La propia artista encontró en esa pintura el desarrollo de un relato, casi borgesiano, donde aparece un personaje imaginario, llamado Bruno, en un texto de su autoría:

Desde niño, para entender mi mundo, pasaba las horas contando todo lo que fuera contable: clavos del entablado, ladridos de perros, mujeres con la cartera a la derecha o a la izquierda, etc., y anotaba la cuenta diaria en la pared del cuarto. Esta obsesión inquietó a mis padres, quienes no tardaron en llevarme de visita a los doctores. Me hicieron preguntas y preguntas. Tantas preguntas tontas e incontestables que preferí más bien callar. Callar y contar. Contar siempre, y silenciar al ruido de afuera. Y anotar todo en las paredes.

Hoy ya no soy un niño, pero sigo contando, y sigo anotando mis cuentas. Cuando dejé la casa donde nací casi todo quedó cubierto con números. Los domingos era costumbre de mamá pintar las paredes, lijar los muebles o restregar el piso, esfuerzos que a la postre resultaron inútiles, pues yo siempre le llevaba ventaja. Conté y anoté todo: las bocanadas de humo de papá, en la pared junto a la escalera; huecos de polillas, en la cortina de la ducha; todos los pasos que di en una semana, debajo de la mesa del comedor.

Hace poco, algo aburrido de repetir cuentas que ya había hecho, descubrí una veta fascinante: los poros de mi piel. Empecé a contar los de mi pulgar izquierdo, y a medida que progresaba, todo lo demás, cualquier otra cuenta, me supo insulsa y trivial. Al cabo de un día de conteo la pared junto a mi cama quedó cubierta. Cinco días después el piso, las paredes y el tumbado de esta pequeña pieza ya no dieron abasto. Los poros del antebrazo desbordaron hacia el corredor de afuera, y aunque los vecinos ya han dado señas de inquietarse no pienso detenerme. No podría. No ahora, que apenas voy llegando al hombro. Y si todas las paredes del condominio no son suficientes, entonces hay bastante lugar afuera.

En este relato, casi una rememoración de algo que ocurrió en el pasado, alguien llamado Bruno nos muestra una capacidad innata para contar por el simple hecho de recopilar. La cuestión de la memoria enhebrada en el relato nos hace saber de esa relación con la propia constitución del sujeto. De alguna manera, Janneth Méndez nos hace recordar a Montaigne, cuando sabía que era mejor hablar de sí, puesto que era el sujeto que tenía más cerca. Esa descripción orográfica de la piel, nos pone en contacto con ese interior aparente donde todo permanece en funcionamiento oculto, como un autómata similar al pato de Vaucansson, donde sabíamos de la vida del animal por la aparición de las heces. La porosidad de la piel nos acerca a una especie de acantilado microscópico, donde también habitan las heridas y la aparición de un temor y un temblor de la materia oculta. Es precisamente, poro aquello que comunica dos espacios, ya sea un estrecho o la piel, precisamente. Algo poroso es algo que favorece la comunicación de fluidos, tanto hacia dentro, como hacia fuera del cuerpo. ¿Qué quiere decir salir o entrar de un cuerpo? ¿Acaso la poética de Janneth Méndez está vinculada a una metafísica cuyo espíritu no puede desprenderse de las secreciones o la linfa, a una cierta espectralidad?

Las escalas de uno mismo

Sin duda, la aparición de lo orgánico en el arte contemporáneo conduce a esa lectura de lo sobrante. Pero repetimos que no consideramos que en el caso de Janneth Méndez esté su sentido únicamente en un plano biologicista, cuanto simbólico, metafórico y espiritual. Una oscuridad aparente bajo las redes nunca enmarañadas de extensiones que dan lugar a intervenciones y esculturas que resaltan esa ascensión en el conocimiento de sí. Más allá del trauma como herida que todos llevamos por dentro, la exploración nos lleva a buscar representaciones posibles de una realidad que aparece como escondida y que necesita probar su fuerza natural. En ese rechazo a lo abyecto, está también una manera de entender las relaciones sociales, en comunidad. La correspondencia nos lleva a buscar un espacio de higiene y tranquilidad de todo ese orden aparentemente caótico e irracional que configura nuestra psique. En Escaleras, Janneth Méndez nos ofrece una salida simbólica, a través de una suerte de Scala Dei, donde poder alcanzar esa misma idea recobrada. Quiere decir que la escalera, como símbolo de transmisión, nos lleva a comprender que la orografía del cuerpo revela un paisaje donde somos, de nuevo, otros. Tanto en la vuelta a la casa abandonada, en una suerte de lugar inhóspito que nos reúne y nos separa, como en las huellas de los pasos, habita una entrada en el cuerpo de uno mismo, con la distancia prudente alcanzada tras el propio estudio de sí. Este presente convertido en poética, es también un dominio que explora en la libertad de los cuerpos, cuando lo que aparece es una salida de sí mismo, hacia los que no dejan de ser otros, como nosotros.

![]()

![]()

![]()

TOMÁS OCHOA Y LA RETÓRICA DEL OTRO

El documento y el exilio: políticas de lo invisible

En la trayectoria de Tomás Ochoa se ha subrayado el valor de cambio simbólico que ha supuesto acercarse a la presencia de los otros, invirtiendo la lectura de la historia. La atención a los documentos recuperados señala hacia esa posición que reclama un arte actual, con independencia del flujo de informaciones originadas por una narración histórica unilateral. Se trata de mostrar la diferencia que existe entre la forma de aparecer del excluido, por cuestiones económicas, sociales o políticas, con relación a su modo de ser. Entonces, esa sustracción no solo se debe a la autoridad de un imperio, cuando etimológicamente se refiere a esa situación de peligro, de encierro o de riesgo. La vinculación del arte con esta actualidad crítica es determinante a la hora de conceder un valor importante a la lectura que pueda hacerse desde la distancia del exilio, en el espacio de encerramiento que bien pudiera identificarse claramente con la violencia aplicada desde un poder hegemónico como una empresa minera extranjera, por ejemplo, cuando considera pertinente orientar sus esfuerzos hacia una minoría que tiene también sus propios modos de hacerse visible. En esa manera de aparecer enigmática, el otro aparece transfigurado como fantasma. Una invisibilidad que es razón suficiente para reclamar el saber que esconde.

Retóricas del ocultamiento

Una cierta intencionalidad crítica y reflexiva, dirigida a la aportación que puede ejercer el arte como recuperador de una historia de los otros, ha sido uno de los ejes del importante trabajo artístico llevado a cabo por Tomás Ochoa, uno de los artistas más importantes reconocidos de la escena latinoamericana actual, cuestión importante a la hora de situar a la creación no sólo ecuatoriana, sino latinoamericana, en el centro del arte de hoy. Sus trabajos comparten también un cierto carácter errabundo, dispuesto siempre a regresar, si tal cosa es posible, desde una documentación de la ausencia, inscrita a través de la pólvora del olvido y la huella de los hechos, mostrando que el arte es una manera de comprender el tiempo presente, a partir de esa recuperación de la narración y la retórica del otro, oculta en el discurso desvelado, en el secreto compartido, en los documentos encontrados. Esto es lo que se propone una modernidad del día de hoy, cuando trata de mostrar algunos aspectos del tiempo pasado, como si se tratara de una manera de afirmar su vuelta constante. ¿Quiere decir que la exhibición o publicación de los otros, de los olvidados, de los silenciados es lo que muestra la parte de ausencia propia de la historia? ¿Qué papel ocupa el artista en la sociedad a la hora de vincular su actitud política individual con la forma de darnos a conocer la falta o la falacia del documento histórico? En esta cuestión ligada al abandono y al olvido, habita también una retórica del desasimiento, una cierta poética de la destrucción, relacionada, no sólo con la desaparición o borrado de lo cultural, sino con el propio sentido que recobra ahora la imagen en su desfondamiento civil. De esta manera, Tomás Ochoa ha organizado una serie de dispositivos críticos que dirigen la vuelta hacia ese desvelamiento de la ausencia de fundamento (Relatos transversales) Es la violencia a la que someter el testimonio de los otros, el rastro oculto en esa deriva ruinosa en la cual somos conscientes de la barbarie circundante. Como una suerte de grisú informativo y contaminante, existe un espacio común que descubre la perversión de la historia en sus documentos. Una presencia de la decadencia que, a lo largo de sus series plásticas, fotográficas, videográficas o escritas, Ochoa ha mostrado con la explosión y la huella de la pólvora y el fuego. Y es en esa retención del instante pregnante donde la desaparición y el ocultamiento de las distintas versiones de la historia se enfrentan a través del polvo retenido (Cineraria)

Otra historia: escrito en papel que arde

El propio artista ha relacionado esa cercanía del ocultamiento a la mala interpretación de la historia y sus derivas políticas, sociales o económicas. La perversión de los hechos, desde la relectura conceptual de su origen inasible, invierte la interpretación de la realidad. La lectura de la imagen posee la fuerza necesaria para confrontarse a los documentos fechados. Este ponerse frente a la historia no es únicamente una cuestión que pretenda denunciar nada, sino que trata de mostrar la importancia del acontecimiento, revelando con precisión, las direcciones de la lectura de la imagen, como un texto por venir que muestre en qué consiste la realidad de los hechos. Una implosión que revela con justeza la fuerza contenida en el fuego interior de la historia, en esa relación del discurso oficial con las distintas versiones de la historia documentada, expuesta como un simulacro o sucedáneo de la realidad. En esta relación del discurso y su manera de aparecer, encontramos no solo la mirada devuelta del otro, sino la conciencia abierta por la presencia del excluido que conoce los datos que pretenden ocultar una visión, si no parcial, al final, interesada. Finalmente, si los cambios en la historia son continuos y flagrantes, entonces la misma prueba de lo ocurrido puede traer una imagen adecuada al presente: “En el fuego de lo que fue –escribe Louis Aragon, arde lo que será”.

La presencia del otro

Como decimos,Tomás Ochoa ha señalado cómo su perspectiva artística se encuentra vinculada a una consideración filosófica y estética aparentemente oculta. Encontrar la realidad en una busca de la historia no oficial, partiendo de los discursos de los olvidados, significa que el arte forma parte también de un espacio metafórico y ficticio. No se trata de alcanzar una verdad ulterior, sino de hacer hablar a los otros que han sido silenciados, tratando de saber qué se pensaba. Este caso ciertamente alegórico ha abierto las puertas a Ochoa para seguir redefiniendo qué papel tienen los artistas en Ecuador, sobre todo de cara al futuro más inmediato. Este procedimiento alegórico, cuando se utiliza un lenguaje que se sabe deudor de la presencia de los otros, es también la posibilidad de que las artes no queden por debajo de las aspiraciones de aquel que se nos enfrenta, a veces de una manera jerárquica simbólica superior. El propio Tomás Ochoa en una entrevista con Mª Fernanda Cartagena señalaba que a veces olvidamos que el arte es un sistema de signos y como tal, bien pudiera tener un carácter de borrado y palimpsesto: “De acuerdo a una aproximación estructuralista, un fenómeno cultural sería susceptible a ser analizado como un sistema de signos, la obra pasa a ser un texto el cual ya no es un conjunto de palabras con un único significado y propósito sino un espacio multidimensional y polisémico. La contextualización de esta exposición en el momento histórico y político por el cual atraviesa el país me parece importante, en tanto que desde diferentes sectores académicos, políticos y culturales están surgiendo plataformas decoloniales. Se percibe en el aire una voluntad general de plantearnos en serio contenidos tan postergados como las fuentes históricas y los regímenes de representación sobre los cuales se ha construido un imaginario simbólico que no ha permitido completar el proyecto de nación sin el cual es imposible imaginar una identidad nacional. Creo que tanto desde los postulados del arte contextual que consideran al artista como un actor social implicado, que exigen acción, interacción y participación, como desde factores más poéticos que den lugar a operaciones metafóricas, podemos aportar con distintas preguntas y reflexiones sobre dichos contenidos”.

El espacio de las artes en la sociedad

LA POLARIDAD IMAGINARIA DE PATRICIO PALOMEQUE

La imagen de la desaparición

La obra de Patricio Palomeque ha sido comprendida como una secuencia de límites y figuras que convocan en un espacio fantasmal. Una poética de inspiración nihilista, en el sentido de atreverse a indagar en el aspecto ruinoso y temporal de los objetos, las cosas y los símbolos. Si en un principio su interés estético estaba más ligado a la pintura, esa atención por los límites va a desembocar en una atracción por la imagen de la desaparición. Sea de modo fotográfico o utilizando el video, los elementos que articulan su estética oscilan entre la pulsión por lo material encarnado en el cuerpo, adivinando en lo erótico un espacio de formalidad salvaje. En el otro polo, una atracción por lo telúrico y las elevaciones que sacuden desde el sueño o la pesadilla, hasta llegar a retratar una cierta arquitectura de la intimidad vinculada a lo urbano como centro de la cultura.

Fin de partida

En La otra parte de la diversión (2012), Patricio Palomeque se refería a esta suerte de fin de fiesta, donde parece quedar atrás una época, tanto para la situación económica del Ecuador, como para una cierta exploración del arte desde la sombra. Comienza a elaborar una sintaxis minimalista y polarizada, mostrando que bajo el límite habita la ruina del dinero. Por ejemplo, en Circulante (1998), colgando una hamaca repleta de billetes y, en el suelo, esa fuerza que posee como categoría del pensamiento –según Spengler- y de inflación, cuando el dinero es algo más que cotización y papel mojado. Simbólicamente, algo tiene que ver esa aparición del valor económico con una cierta magia apropiada al fetiche. Y esa artificiosidad propia de los objetos entra en un espacio emblemático donde Palomeque insinúa que los objetos de la realidad son artefactos de uso simbólico. Es el caso de Siempre te diré que sí (1998), donde el artista organiza una mesa negra, con un perro negro mirando un ventilador negro. Esta capacidad para sintetizar con elementos recurrentes a lo largo de su trayectoria, formalizan una oscuridad propia de la existencia, en el sentido de dotar a la experiencia y a la vida un componente importante para revelar también el goce. Esta polaridad, entre lo poético y lo artístico entendido como modo de vida, se completa con la conciencia de saberse en una especie de fiesta y juego donde subyace también el dolor y la conciencia de la finitud. Una memoria trasladada a un diagrama de instantes sucesivos que, por otra parte, sirve también para canalizar toda una inspiración literaria, como corresponde a su fascinación por Catedral salvaje de César Dávila.

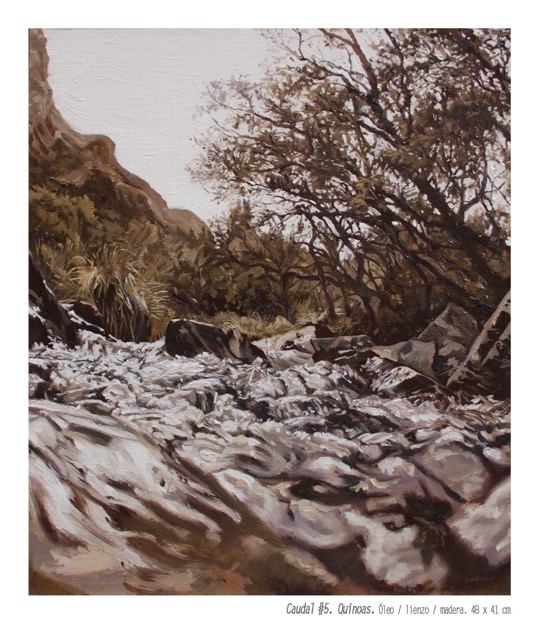

El río y la muerte

El desgaste propio del fuego y del sol, con el deseo y la ardicia presentes en el poema, se traslada en el caso del video titulado El afilador (2013), en una metáfora apropiada a ese sentido de la caducidad, rememorada. Como recordara Lichtenberg en ese título, nos hace recordar el borrado de un estilo: “el cuchillo sin hoja al que le falta el mango”. Si se trata de recobrar un instante a través de la suma de momentos repetidos, una nueva idea de lo polar y lo contrapuesto se puede descubrir en sus nuevas obras. Patricio Palomeque está construyendo una lectura del presente, tanto de su urbanidad y arquitectura, como con relación a la situación del ciudadano en la urbe. Es el caso de los videos dedicados al discurrir del agua en el río Tomebamba, como una metáfora del paso del tiempo propio, tanto como de la ciudad de Cuenca. De nuevo, los límites, las fronteras y el filo se convierten en una metáfora de la vida. Por otra parte, es volver a tomar el río por su sombra casi apagada, dejando a un lado su apariencia tópica y turística. En la serie de pinturas titulada Pasajes hidráulicos (2014), se reclama una lectura del puente como metáfora del tiempo y de la memoria huidiza, pero en el otro polo, aparece un video bajo el agua del río Tomebamba titulado El ahogado (2014), donde esos límites entre el lecho del río y el cielo gris, encierran el sentido último de la trayectoria de un artista que parece recobrar el origen de la modernidad desde una ciudad tan tipológica como Cuenca. Que el río se convierta en transportador de la historia de las ciudades, sea porque permanece con pocas trasformaciones en la actualidad, bien porque ha sido un elemento importante dentro de la cultura cuencana, conduce a encontrar la imagen de una desaparición, como en diálogo con el ahogado y la urbe que posa solemne ante los puentes.

Pasajes de agua

El paisaje hidráulico parece ser cuestión de cuerpo y noche, en crepúsculo gris. Pero este pasaje, donde lo que importa es la manera de aparecer propia del río, es simbólicamente, el río Tomebamba/Juan Matadero. Un río que no es navegable, ni ancho ni profundo, pero es un pasaje en el interior de la ciudad, a través del paso del agua y el paso del puente que conducen a una ciudad macilenta y gris. Robert Smithson había encontrado en Passaic también esa sedimentación histórica de la civilización y la cultura. Pero si nos adentramos en la ciudad, hasta su mismo centro, nos contempla una escultura firme ante la lluvia fina y tranquila. Este pasaje hidráulico que empieza en el río, a través del puente y camino del parque central de Cuenca, es una metáfora del propio tiempo del artista. Patricio Palomeque establece una relación dual con lo urbano, como corresponde a esta polaridad de su estética. En el caso del video titulado Develamientos (2014), el artista nos conduce hasta la escultura dedicada al héroe ecuatoriano Abdón Calderón, muerto tras las heridas recibidas durante la Batalla de Pichincha en 1822. La figura nos muestra a un esforzado teniente tratando de ascender en la lucha, después de ser disparado. Sostiene una bandera en la mano derecha, un sable con la izquierda. La instalación de Patricio Palomeque invita a realizar este periplo urbano, consciente de que el arte está en una vida dedicada a explorar en esa presencia fantasmal de las cosas cuando aparecen en una imagen. Ese desvelamiento conduce a no dejarse caer en el sueño propio de las aguas, sino a revelar el momento propicio para quitar un velo. Mostrar al fin que hay un ciclo después del apocalipsis, en ese descubrimiento que señala la imagen de las aguas, como si Ofelia hubiera revivido. Este acercamiento a lo mitológico es constante en toda la trayectoria de Patricio Palomeque. Interés que se ve acrecentado en los últimos tiempos, como muestra una instalación donde vuelve a entrecruzar lenguajes y técnicas, mostrando los polos de interpretación de las cosas. Esta labor poética confluye en una obra que trata de ofrecer diferentes significados ya poéticos, ya realistas, desde un punto de vista tanto histórico como personal, en un imaginario de fuerzas que gobierna desde la mezcla de lo formal y un cierto impulso dionisíaco. En una imagen emblemática, sucede el presente a cada instante.

![]()

![]()

ESTEFANÍA PEÑAFIEL LOAIZA: UNA CARTOGRAFÍA PARA LA AUSENCIA

Presencia de la borradura

La trayectoria de Estefanía Peñafiel Loaiza es una reflexión acerca del espacio de indeterminación de la propia obra de arte. Más que desmantelamiento, su obra puede describirse como una exploración en la ausencia, en la desaparición y en la acción de borrado, con la cual su autora dirige un gesto que propicia la aparición de una representación de lo ilegible. Una desfiguración vinculada a una lectura de la ubicuidad del arte, al encontrar también la aparición de lo político en el seno de las sociedades actuales. Como una cartografía del desastre, el orden simbólico de la huella prueba la capacidad de retorno que posee la escritura que va de un sitio a otro, desde el pensamiento hasta su representación, cuando todo lo escrito parece recobrar su estado de borrado: una interrupción velada en el transcurso de una lectura. ¿Cómo leer lo que en un principio parece ser lo último, atendiendo a la presencia del tiempo, de la actualidad, de lo borrado? ¿Qué nos constituye como espectadores y lectores de una obra que parece aplazarse en la aparición de algo que se ofrece desde una presencia mínima? El presente que parece enseñarse -en una suerte de guiño duchampiano- es una prueba de que la desaparición transporta hacia los lugares que abren y cierran las obras de arte al ser expuestas. En el caso de en valija (2013), Estefanía Peñafiel Loaiza mostraba al espectador una serie de momentos de una obra en curso que sabe de su deslocalización temporal y espacial. A la vez, es también la oportunidad de recoger los procesos que dirigen hacia ese espacio final donde la obra no acaba nunca. Para ello, se nos ofrecen distintos dispositivos de lectura para llegar a determinar cómo el modelo de comprensión del arte no atañe a una definición clara. Así, podemos ser conscientes de la invisibilidad que se pronuncia en la huella de los dedos, pensando por boca de los otros, ahí donde la borradura permanece.

El fantasma de la realidad

Desde la relectura de un minimalismo conceptual, Estefanía Peñafiel Loaiza despliega una línea imaginaria identificable con la presencia del meridiano (espejismo(s) línea imaginaria/ecuador, 2005) A pesar de las correspondencias semánticas que tuvieran con su procedencia ecuatoriana, hemos de señalar que se trata de una obra que permanece invisible. El espejismo en las paredes o en los muros, se ofrece como una suerte de carencia de reflejo, no se trata de encontrar lo invisible o lo oculto, sino que podemos hacer la prueba de que algo hubo ahí que ha quedado retenido en un ejercicio de borradura constante, donde no sabemos bien si lo que permanece ajeno a la visibilidad es una acción de higiene mental. Una línea de sombra que acompaña en esa idea de desaparición que nos constituye, como una suerte de escritura neutra donde las palabras van a ausentarse en el propio libro. En este sentido, su obra puede ser definida como escritura, cuando esa poética intuida puede ser barrida por los hechos que pretende describir. En ese desmontaje, Estefanía Peñafiel Loaiza muestra que las letras, las lecturas, las acciones que lleva a cabo como una manera de encontrar lo absoluto, son formas de encontrar una voz silenciosa que se dirige a sí misma (cuenta regresiva, 2005-2013) Ese instante decisorio donde las figuras se borran, muestra un cierto carácter fantasmagórico de la realidad.

Una escritura imposible

Pero hay otras formas de borradura que nos convocan ante el poema, como si desde las artes de acción fuera posible encontrar una relación entre el lenguaje y su silencio. La escritura, como línea imaginaria, no trata de perseguir, ni huir, ni siquiera sabemos qué hay ahí puesto, a pesar de que sepamos que las palabras de un poeta han quedado en una ilegibilidad esencial, solo la pólvora o el carbón que acercan el desorden sentimental de lo que aún no ha sido dicho (déclaration de flamme) Entonces, se trataría de realizar un ejercicio práctico, de alguna manera azaroso, en esa forma de escritura que parece desvelar la estructura de un pensamiento acerca del arte: “nombrando lo posible –afirma Maurice Blanchot-, respondiendo a lo imposible”. Una acción que lleva a mostrar en un video que reclama una lectura extraña: aparece cuando se borra, se presencia cuando el texto al completo ha sido ocupado, manchado, dejando una huella que es precisamente el desorden de la palabra enhiesta en la materia difuminada, avisando de que la escritura no es solo pólvora o carbón, sino su propia explosión, como una exposición leve que va a desaparecer pronto, como en el poema pulverizado de René Char. Si en estas obras realmente no puede permanecer nada (cartografías. 1. la crisis de la dimensión, 2010), el libro partido en dos, un atlas con países recortados con una línea meridiana y clara, invierten de algún modo el modelo cartesiano de la claridad (del rigor en la ciencia, 2011) Porque estamos presenciando una imagen especular donde la ficción es más que historia, hay un eclipse que se presencia para ofrecer una luz moridera. Esas características que anunciara Hans Sedlmayr como una recuperación romanticista de la modernidad del arte (La muerte de la luz), están presentes también en una reunión de obras que ofrecen una lectura de la política, la historia o la actualidad. Es la extrañeza, la palidez, la calma y la pesantez, el silencio y un resplandor terrible. Una presencia fantasmática que abunda en la escritura metamórfica propia de una estética destructora, inasible y poética. Una cartografía que es más que un simple encuentro de lugares recorridos, la obra de Estefanía Peñafiel supone que establezcamos una relación como espectadores del vacío, en una ausencia solo dable en el recorrido de los artefactos presentados a modo de señal, guiño o huella de la crisis que nos constituye.

Bienvenidos a la frontera

La manera más fácil de hacernos presentes en sociedad es a través de las grabaciones de las cámaras de vigilancia que existen en los lugares públicos. Quizá la primera impresión que recibe un refugiado no sea precisamente la de ser bienvenidos, como mostraba la obra de Javier Téllez, donde lanzaba a un hombre volador a través de la frontera de México. Tomado con ironía, la posición de Estefanía Peñafiel nos conduce a ese límite político y cultural que significa la frontera en la actualidad. Utilizando imágenes procedentes de las cámaras de vigilancia que existen para controlar la migración llamada ilegal, lo que se revela en estas imágenes no parece ser más que un paisaje casi onírico, evanescente, como una imagen inconsciente donde parece que algo va a suceder. Un suspense cinematográfico que supone comprender cuáles son los límites de una imagen de lo que desaparece clandestinamente. Sin rastro de figuras anónimas, sabemos que son espacios de tránsito alejados de cualquier paso. Sin papeles, sin imagen, sin aparecer en ningún listado, esos anónimos pasarán a llamarse Jane o John Doe. Lo que aparece en esta imagen de la migración es precisamente una fuga de la imagen. El desplazamiento caracteriza el mundo actual y el presente de las sociedades en progreso. Probablemente una visión del presente corresponda a un espacio en fuga porque es difícil apresar ese instante. Pero en esa actualidad, el arte se convierte en testigo de la historia.

“La atracción que genera la imponente fisicidad de la obra, e inclusive la incomodidad que produce en el espacio al obstaculizar la circulación por la sala, o entorpecer el paso por las puertas, invita a navegar en los mensajes que encierra. Detrás de esta extraña columnata, cuyos elementos se reiteran de manera exagerada y aparentemente inútil, se refuerza el interés de la autora por indagar dónde residen ciertos “pilares” de comportamiento social que nos condicionan como individuos, en distintos grados, según nuestra extracción y nuestras ambiciones”, KRONFLE, Rodolfo, “La educación de los hijos de Clovis”, en María José Argenzio. La educación de los hijos de Clovis, Guayaquil, NoMÍNIMO, 2012, s/p. PARREÑO, Christian: “El espacio de Clovis: Territorios verticales”, en María José Argenzio. La educación de los hijos de Clovis, Guayaquil, NoMÍNIMO, 2012. “La instalación de Argenzio realiza, bajo el disfraz de una operación botánica, un múltiple trasplante cultural de profundas resonancias críticas: pues no solo se trata de trasladar y “aclimatar” especies exógenas en suelo ajeno, sino de traducir los códigos y lenguajes artísticos de la metrópoli al idioma local, encarnándolo en los frutos y árboles de su entorno nativo, tropical”, ZAPATA, Cristóbal, “Hortus conclusus o la ofrenda fugitiva”, en María José Argenzio. Hortus Conclusus, Cuenca, Proceso, 2007. Estos temas, señalados por la propia artista en una entrevista a María Fernanda Cartagena, se refieren a cuestiones que estaban en el origen de la entropía de Robert Smithson, pero también en las maquinaciones de Wim Delvoye, “si termino mostrando lo bello de lo repugnante, que en este caso sería la putrefacción, trabajo la idea del arte no solo en términos visuales, pues se necesita también el olfato para percibirlo y disfrutarlo. En cierto modo hay un trasfondo político, como un reflejo de la diferencia de las sociedades: ese encubrimiento del país del primer mundo donde todo parece marchar sobre ruedas…En cambio en el tercero todo está degradándose y descomponiéndose frente a ti”, CARTAGENA, María Fernanda: “La repulsiva belleza de lo repulsivo”, en María José Argenzio. Hortus conclusus, Cuenca, Proceso, 2007. “La mayor parte de mis proyectos son realizados para sitios específicos y devienen en un interés en procesos de investigación históricos, sobre la composición matérica de objetos comunes, y como éstos a través de la circulación –sea por un medio urbano, social o político– se cargan de simbología y significado. Selecciono objetos emblemáticos o de uso cotidiano, sea un carro, una lámpara o una alcantarilla, y trabajo desplazamientos o modificaciones en la composición de los mismos. Estas estrategias, muchas veces son aproximaciones a modos de producción industrial y artesanal que develan como el orden simbólico está dado por una combinación de especificidades culturales y naturales; y sobre todo, como una lectura y análisis de la materia pueden describir la organización, construcción y partición territorial o doméstica de una geografía o lugar determinado”, www.adrianbalseca.com. En esta conferencia, dictada con motivo de la concesión del Premio Büchner el día 22 de octubre de 1960, Celan ofrece su lectura del arte desde una perspectiva poética. Vide Paul Celan: “El meridiano”, http://es.scribd.com/doc/22519180/Paul-Celan-El-Meridiano. Acceso: 7 mayo 2014. “Diríamos que el punto de cocción y de bordado en Palomeque es el “punto de sombra”. Incluso cuando a partir del 2005 adopta la fotografía como soporte de sus pinturas, las imágenes que produce tienen una consistencia fantasmal, delicuescente; son meras emanaciones materiales, apariencias de hombres, apariencias de mujeres, apariencias de casas o de cosas. Todo en su obra tiende a diluirse en el discurrir del acrílico, en su chorreo seminal, en sus veladuras, en la mancha de la impresión, en la impronta del grabado, en el negativo fotográfico. El artista incorpora la impureza y la aspereza como parte de su repertorio plástico. Una y otra vez, Palomeque pinta el mundo en estado gaseoso; ante la transparencia obscena de la realidad interpone la opacidad de las formas”, ZAPATA, Cristóbal, “Punto de sombra: la ruta artística de Patricio Palomeque”, La otra parte de la diversión, CCE Quito, 2012.

.jpg)

.jpg)

%2B10.13.13%2Ba.m..png)

%2B10.14.02%2Ba.m..png)

%2B10.14.21%2Ba.m..png)

%2B10.15.21%2Ba.m..png)

%2B10.15.28%2Ba.m..png)

%2B10.15.33%2Ba.m..png)

%2B10.15.58%2Ba.m..png)